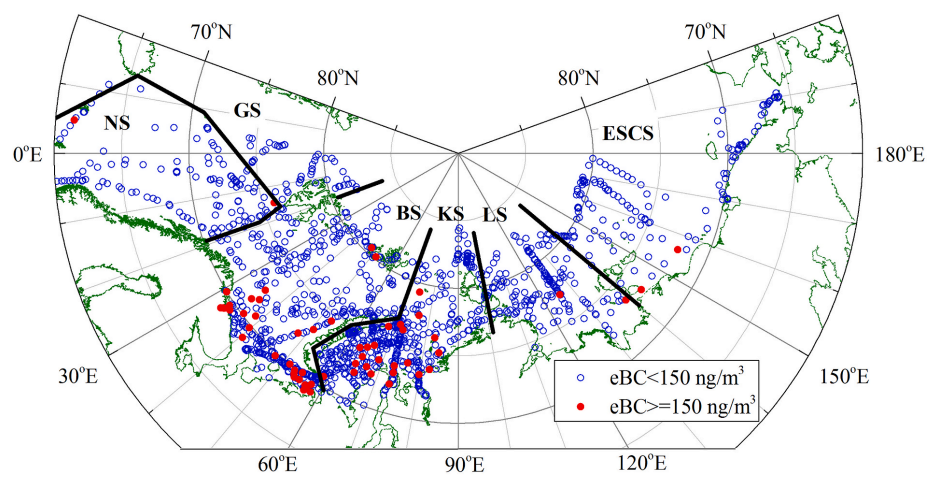

2007年至2022年间28次海洋科考活动中北冰洋欧亚海域大气黑碳的空间分布

来自中纬度大陆地区的吸收性气溶胶(黑碳)的流出对北冰洋的气候和生态状况产生了显著影响。我们基于28次海洋科考活动中获取的大量实地测量数据,对北冰洋欧亚海域(从格陵兰海到楚科奇海)大气中相当于黑碳(eBC)的吸收性物质浓度进行了统计归纳。我们的研究结果显示,北冰洋所有调查区域均呈现出一个共同规律,即随着纬度升高(离大陆距离增大),eBC浓度逐渐降低。在巴伦支海,每升高1°纬度,eBC浓度的平均下降梯度为3.2 ng/m³;而在喀拉海,这一数值为1.3 ng/m³。巴伦支海大气中的黑碳含量最高,其平均值和众数值分别为56 ng/m³和15 ng/m³。与巴伦支海的最大值相比,无论是在西部(格陵兰海)还是东部(东西伯利亚海和楚科奇海)方向,eBC浓度均降至20 ng/m³。从巴伦支海到远东海域,eBC浓度下降超过两倍,这表明亚洲地区吸收性气溶胶流出的总贡献小于欧洲北部。值得注意的是,最强污染(超过150 ng/m³)的偶发性流出对黑碳的统计特征产生了显著影响。这些情况在巴伦支海和喀拉海的大气中最为常见。在这些异常情况的影响下,平均eBC浓度增加了1.5倍,变异系数增加了1.7至2.4倍。海洋科考活动中测得的eBC浓度平均空间分布图与多年模型计算数据(MERRA-2再分析数据)在定性上基本一致。主要差异在于,模型在拉普捷夫海南部和东西伯利亚海南部的eBC值较高。通过对比这两个区域在时间和空间上相匹配的数据,我们发现模型计算的eBC浓度平均比实测值高出5.68 ng/m³。作者认为,造成这种差异的两个原因中,更有可能的是模型计算高估了吸收性气溶胶向北冰洋东部海域的流出量。